التعريف

الله أعطى سُلطان السيف والقانون للحكومات، وسُلطان الحِلِّ والرَبط للكنائس، قاصدًا تعاونهما منفصلين نحو قصد عبادته الأسمى.

المُوجز

على الحكومات استلال سيوفها لحماية الأنفس، ولتنفيذ التكليف الحضاريّ، ولإعداد ساحة لعمل الكنيسة. فهم حُرَّاس الزمن الحاضر. وعلى الكنائس تطبيق الحِلِّ والربط اللذين لملكوت الله للشهادة لاسم الملك يسوع المسيح ورسالته وشعبه. فهم شهود للزمن الآتي.

الله أعطى سُلطان السيف والقانون للحكومات، وسُلطان الحِلِّ والرَبط للكنائس، قاصدًا تعاونهما منفصلين نحو قصد عبادته الأسمى.1 لكنَّ كليهما يفشل في الأغلب فشلًا ذريعًا في تنفيذ عملهما. لكنَّنا في البداية نحتاج إلى فهم واستيعاب القصد الأوَّليِّ لنحدِّد بدقَّة الانحرافات عنه. لذا دعونا نشرح الجملة وتفسيرها عبارة تلو الأخرى.

الله…

بصفته خالق كلِّ الأشياء، فهو المتسلِّط عليها. فالخالق، منطقيًّا، يمتلك السُلطان. فمُلك الله مُلكٌ كُلِّيٌّ يشمل كلَّ الأشياء. فهذا مشروع وصائب أخلاقيًّا؛ كما أنَّه مُطلق وما من سُلطان فوقه أبدًا.

على الرغم من ثوران الأمم ضدَّه وإنكار قضاة أمريكا ورؤساء الصين وجوده، تظلُّ دينونة الله العتيدة على الرعيَّة والحُكَّام على السواء تظهر حُكمه وتسلُّطه في الزمن الحاضر. فدينونة الغد تعني حُكم اليوم. إنَّه سيدين كلَّ قاضٍ وكلَّ رئيس بحسب ناموسه لا قانونهم. لذا، كان قد سبَّح المرنِّم قائلاً: “قُولُوا بَيْنَ الْأُمَمِ: الرَّبُّ قَدْ مَلَكَ” و”يَدِينُ الشُّعُوبَ بِالاسْتِقَامَةِ” (مزمور 96: 10). وفي موضعٍ آخر، ينبِّه المرنِّم قائلاً: “فالْآنَ يَا أَيُّهَا الْمُلُوكُ تَعَقَّلُوا. تَأَدَّبُوا يَا قُضَاةَ الْأَرْضِ” (مزمور 2: 10). فالتنبيه يشمل لا ملوك عالم الكتاب المقدَّس وحُكَّامه فحسب، إنَّما يشمل كذلك رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمشرِّعين وصانعي القرار في الدهر الحاضر.

بعبارةٍ أخرى، الله ليس ملكًا على مملكتين، كما يصيغها بعض الكُتَّاب. فالمملكتان تعنيان ملكين. إنَّما الله ملك كلِّ الأمم. يقول إرميا:

لَا مِثْلَ لَكَ يَا رَبُّ! عَظِيمٌ أَنْتَ، وَعَظِيمٌ اسْمُكَ فِي الْجَبَرُوتِ. مَنْ لَا يَخَافُكَ يَا مَلِكَ الشُّعُوبِ؟ لِأَنَّهُ بِكَ يَلِيقُ. لِأَنَّهُ فِي جَمِيعِ حُكَمَاءِ الشُّعُوبِ وَفِي كُلِّ مَمَالِكِهِمْ لَيْسَ مِثْلَكَ. (إرميا 10: 6-7)

إنَّ قصَّة الكتاب المقدَّس قصَّةُ كشف الله لحكمه الذي كان مستترًا حتَّى طرده لآدم وحوَّاء من جنَّة عدن، وقد أظهره ليُرى في أزمنة عديدة بطرائق مختلفة. فأحيانًا أظهر حُكمه ليُرى عبر عمليه العظيمين سواء الخلاص أو الدينونة؛ وأحايين أخرى عبر علامات العهد مثل الختان وحفظ السبت والمعموديَّة. لكن الأكثر وضوحًا، أنَّ حكمه وتسلُّطه أضحى مرئيًّا في شخص ابنه وعمله، الابن المالك لكلِّ السلطان في السماوات وعلى الأرض. إنَّ إتيان وحلول ملكوت المسيح لا يعني أنَّ الله يحكم ويتسلَّط الآن حينما كان لا يحكم ولا يتسلَّط قبلاً. إنَّما يعني أنَّ حُكم المسيح وسلطانه أضحى مرئيًّا ومعلومًا في مواضع كانت مجهولة لنا قبلاً.

بعبارةٍ أخرى، إنَّ كلَّ الأرض منقسمة بين تلك المواضع التي فيها حكم المسيح مقبول والمواضع التي تقاوم حكمه (اطَّلع على مزمور 2: 1-3). فما من مواضع “محايدة” في أيِّ مكانٍ آخر، بغضِّ النظر عن مدى ذيوع مفهوم “الحياد” الدينيِّ في العالم الغربيِّ الديمقراطيِّ. إنَّ المجال العامَّ، في الواقع، غير شيء سوى ساحة اقتتال الآلهة، التي إليها يدخل كلُّ امرئٍ بالإنابة عن إلهه أو آلهته، سواء كان الإله يُدعى يسوع أو الجبَّار المتكبِّر، أو الرذيلة أو البورصة.

لذا، يوجِّه المرنِّم حديثه للأمم ولملوكهم منبِّهًا قائلاً: “قَبِّلُوا الابْنَ لِئَلَّا يَغْضَبَ فَتَبِيدُوا مِنَ الطَّرِيقِ” (مزمور 2: 12).

… أعطى سُلطان السيف للحكومات…

إذا كان الربُّ يسوع ملكًا على كلِّ الأرض -على كلِّ شبرٍ فيها، كما في الصيغة الشهيرة لإبراهام كايبر- أهذا يعني أنَّ على المسيحيِّين استخدام سُلطان القانون لإخضاع كلِّ الأشياء له؟ أعليهم تجريم كلِّ الخطايا وإجبار الناس على عبادته مدفوعين بسلطان القانون، مثلما فعل شارلمان في القرن التاسع من أجل المسيحيَّة، وبعض المسلمين يفعلون اليوم من أجل الإسلام؟

قطعًا لا. إنَّ الربَّ يسوع يحكم ويتسلَّط على كلِّ شبرٍ في الأرض، لكن لا يحكم ولا يتسلَّط على كلِّ شبرٍ بالحُكم والتسلُّط عينه. إذ يمنح سُلطات مختلفة لأطراف عديدة. فأعطى للآباء والأمَّهات سُلطان العصا. وأعطى للحكومات والقانون سُلطان السيف. وأعطى للكنائس سُلطان الحِلِّ والربط. لكن لم يُعط لأيِّ طرفٍ سُلطان الإجبار على العبادة الحقَّة أو تجريم العبادة الزائفة. ولم يُعط الحكومات أو القانون سُلطة تجريم كلِّ الخطايا.

وعَمَّا يدعم قولنا هذا؛ بولس هو مَن أطلق على سُلطان الحكومة والقانون سُلطان السيف (رومية 13: 4). لكنَّ المنح الأوَّل للسُلطان قد حدث بعد الطوفان. حين أعاد الله ذكر المسؤوليَّة والتكليف الذي كان قد أمر به آدم، فقال: “أَثْمِرُوا وَاكْثُرُوا وَامْلَأُوا الْأَرْضَ” (تكوين 9: 1، 7). لكن في عالم ما بعد السقوط، في محاولة لمنع القايينيِّين من قتل الهابيليِّين، أدرج الله هذا الشرط:

وَأَطْلُبُ أَنَا دَمَكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَقَطْ. مِنْ يَدِ كُلِّ حَيَوَانٍ أَطْلُبُهُ. وَمِنْ يَدِ الْإِنْسَانِ أَطْلُبُ نَفْسَ الْإِنْسَانِ، مِنْ يَدِ الْإِنْسَانِ أَخِيهِ. سَافِكُ دَمِ الْإِنْسَانِ بِالْإِنْسَانِ يُسْفَكُ دَمُه. لِأَنَّ اللهَ عَلَى صُورَتِهِ عَمِلَ الْإِنْسَانَ.

في هذا المقطع، لم يضع الله هيئة محدَّدة للحكومة، لا ملكيَّة أو أرستقراطيَّة أو ديمقراطيَّة. إنَّما سَلَّم الجنس البشريَّ اللبنة الضروريَّة لتشكيل السُلطان في هذا العالم الساقط؛ أي القدرة على استخدام القوَّة القسريَّة لخدمة مقاصد العدالة.

كما ينطوي هذا المقطع على الكثير من الأمور الجديرة بالملاحظة. أوَّلاً، سلطة الحكومة مُستمَدَّة من الله. لربَّما نصَّ إعلان الاستقلال الأمريكيُّ أنَّ الحكومات “تستمدُّ سلطاتها العادلة من موافقة المحكومين”، وكأنَّ أيَّ سلطات لا تنبع من موافقة الشعب تعدُّ سلطات غير عادلة. لكن هذا ليس ما قاله الله لنوح. إذ قال ثلاث مرَّات إنَّه “سيطلب” هذه الأمور. إنَّ سلطاتها العادلة مستمدَّة منه. وقد تكون بغير موافقة المحكوم، ولكن هذا لا يجعل سلطة الحكومة بالضرورة ظالمة أو فاسدة. وقد قال بولس لاحقًا: “حَتَّى إِنَّ مَنْ يُقَاوِمُ السُّلْطَانَ يُقَاوِمُ تَرْتِيبَ اللهِ، وَالْمُقَاوِمُونَ سَيَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ دَيْنُونَةً” (رومية 13: 2). إنَّ بولس لا يقصد أنَّ الله يوافق على كلِّ ما تقوم به الحكومات، أو أنَّنا علينا طاعتهم طاعة عمياء. إنَّما يعني أنَّ سلطاتهم مُستمدَّة من الله، وهذا وحده يلزمنا بطاعتهم، على الأقلِّ عند تنفيذهم لشريعته التي قد أرساها.

ثانياً، الله لم يفوِّض الحكومات بأن تفعل ما تشاء. أي إنَّه لم يفوِّضها بإعادة تعريف الزواج أو الأسرة. أو تلقين الكنائس بما يجب أن تؤمن به أو بهويَّة أعضائها. أو باستخدام القوَّة تجبُّرًا أو عشوائيًّا بلا تمييز، لعلَّ تنقلب قوَّة هذا التعليم الكتابيِّ سلبًا على الحكومة نفسها ويذنِّبها. ما من حكومة “فوق” مطالب هذا التعليم الكتابيِّ. وأخيرًا، الله لم يفوِّض الحكومة بمقاضاة الخطايا المقترفة ضدَّه (مثل التجديف أو العبادة الزائفة) أو تجريم أيِّ خطيَّة كانت (مثل الزنا أو المثليَّة الجنسيَّة). يبدو في الحقيقة أنَّه يتحتَّم على الحكومات التسامح مع الديانات الزائفة، ما دام أنَّها لا تسبِّب ضررًا مباشرًا للبشر: “مَن سفك دم الإنسان” وليس “دم الله”. فضلاً عن ذلك، كيف نُرضي الله؟

ثالثاً، الله يفوِّض الحكومات بحماية حياة حاملي صورة الله. بعبارةٍ أخرى، يمنحهم القدرة على إرساء نظامٍ أساسيٍّ من أنظمة العدالة نطلق عليه “عدالة نوح”؛ نظام عدالة ليس من أنظمة العدالة الكماليَّة أو المثاليَّة، من النوع الذي طلبه الله من إسرائيل العهد القديم أو كنيسة العهد الجديد: “فَكُونُوا أَنْتُمْ كَامِلِينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ هُوَ كَامِلٌ” (متَّى 5: 48). إنَّما مَعنِيٌّ بها أحد أنظمة العدالة الوقائيَّة أو الحمائيَّة المحدَّدة بدقَّة. فالله يقصد بكلِّ الحكومات في كلِّ الأمم إرساء هذا النظام من العدالة بين مواطنيها، سواء اعترفوا بالله أو لا. يقول سفر الأمثال “اَلْمَلِكُ بِالْعَدْلِ يُثَبِّتُ الْأَرْضَ” (29: 4). إنَّ مثل هذه العدالة تضمن السلام والنظام (1 تيموثاوس 2: 2).

إنَّ كلَّ ما تقوم به الحكومة -كلُّ قانون تسنُّه، وكلُّ حكم يصدره قضاؤها، وكلُّ قانون تفرضه أيٌّ مِن هيئاتها التنفيذيَّة- لا بُدَّ أن يكون قصده حماية مواطنيها وتأكيد مكانتهم باعتبارهم صورة الله. ولا بُدَّ من الحكم على عملها في إرساء العدل ودعمه بمعيار صورة الله. فأيُّ شيءٍ يضرُّ البشر الذين هم على صورة الله أو يؤذيهم أو يضطهدهم أو يستغلُّهم أو يعيقهم أو يعرقلهم أو يحطُّ من قدرهم أو يهدِّدهم يغدو هدفًا مقاومًا للحكومة. وعليه، فإنَّ أيَّ شيء يهيِّئ الظروف التي تسهم في تمكين البشر حاملي صورة الله من تحقيق دعوتهم المتمثِّلة في إظهار الله وإعلانه أو يشجِّعهم أو يعزِّزهم أو يدعمهم يجب أن يُعتَبَر تشجيعًا حكوميًّا. أي كما قالها بولس في رومية 13، المدح للخير والصلاح والسيف للشرِّ والطلاح -بتصرُّف.

لا شكَّ أنَّ المؤمنين يختلفون حيال مدى استصواب مطالب العدالة لأيِّ نشاطٍ أو فعلٍ. فهل حماية صورة الله وتأكيدها يستصوب الرعاية الصحِّيَّة الشاملة، أو هيكلاً ضريبيًّا تصاعديًّا، أو سقفًا للانبعاثات الكربونيَّة، أو معايير الرياضيَّات الوطنيَّة لطلاَّب الصفِّ الثامن، أو وجود هيئة طيران اتِّحاديَّة ومتطلَّبات لبناء شركات الطيران التجاريَّة؟ يختلف حكم المؤمنين بتعدُّد اختلافات رؤاهم. مفيد الخوض في مثل هذه المناقشات إذ تندرج تحت تصنيف الحرِّيَّة المسيحيَّة وحكمتها. بيت القصيد هنا أنَّ بيدنا معيارًا أساسيًّا لتقييم إجاباتنا وقياس حججنا: ما الذي يرسي الساحة التي من خلالها يحقِّق حاملو صورة الله دعوتهم الإلهيَّة ويحميها؟ لقد صاغ مارتن لوثر كينج الابن لبنة الفكرة في قوله: “أيُّ قانونٍ يرفع من شأن شخصيَّة الإنسان فهو قانونٌ عادلٌ. وأيُّ قانونٍ يحطُّ من شأن شخصيَّة الإنسان فهو قانونٌ ظالمٌ”.

… وسُلطان الحِلِّ والرَبط للكنائس…

إذا كان الله أعطى سلطان السيف للحكومات، فقد أعطى سُلطان الحِلِّ والربط للكنائس.

تحدَّث الكتاب المقدَّس للمرَّة الأولى عن مفاتيح الحِلِّ والربط في الأصحاح السادس عشر من بشارة متَّى. فيه أعطى الربُّ يسوع المفاتيح لبطرس أوَّلًا من ثمَّ لجميع الرسل فور اعتراف بطرس بأنَّ يسوع هو المسيح. فوعد الربُّ يسوع ببناء كنيسته ثمَّ قال: “وَأُعْطِيكَ مَفَاتِيحَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، فَكُلُّ مَا تَرْبِطُهُ عَلَى الْأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاوَاتِ. وَكُلُّ مَا تَحُلُّهُ عَلَى الْأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولًا فِي السَّمَاوَاتِ” (آية 19).

وبعد أصحاحين، أعطى الربُّ يسوع سُلطان الحِلِّ والربط للكنائس المحلِّيَّة. وفي تناوله لنماذج المؤمن الذي يضلُّ طريقه –مثل الخروف الضالِّ– حضَّ الربُّ يسوع التلاميذ على أوَّلًا مخاطبة الخاطئ على انفراد، وأخيرًا أمام جماعة الكنيسة. وإذا رفض الخاطئ الاستماع إلى الكنيسة، فعليهم قطعه عن الكنيسة. في حالة تساءل شخص بأيِّ سُلطة تقطع بها الكنيسة أحد أعضائها عنها، يكرِّر الربُّ يسوع عبارة سُلطان الحِلِّ والربط: “اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: كُلُّ مَا تَرْبِطُونَهُ عَلَى الْأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاءِ، وَكُلُّ مَا تَحُلُّونَهُ عَلَى الْأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولًا فِي السَّمَاءِ” (متَّى 18: 18). كان ضمير المخاطب في الأصحاح السادس عشر مفردًا “تَرْبِطُهُ”، نجده هنا في الأصحاح الثامن عشر جمعًا “تَرْبِطُونَهُ”.

ما معنى “كُلُّ مَا تَرْبِطُونَهُ عَلَى الْأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاءِ، وَكُلُّ مَا تَحُلُّونَهُ عَلَى الْأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولًا فِي السَّمَاءِ” للكنيسة؟ الإجابة الموجزة هي أنَّ الكنائس تمارس السلطان بإصدار أحكام على ماهيَّة الإنجيل وإقرارات الإيمان والمعترفين وهويَّتهم. عمليًّا، يمارسونه في الوعظ وفي تدبير الطقوس. فبالوعظ تقول الكنيسة: “هذا إقرارٌ حقٌّ بالإنجيل”. وبالطقوس، تعلن: “هذا معترفٌ حقٌّ بالإنجيل”. وبصيغة تجريبيَّة، يسمح سُلطان الحِلِّ والربط للكنائس بكتابة إقرارات الإيمان وقبول الأعضاء وقطعهم.

إنَّ عمل سُلطان الحِلِّ والربط إجراءٌ قضائيٌّ، مثل عمل القاضي في دار القضاء؛ أي أنَّ القاضي لا يضع القانون، بل يفسِّره عمليًّا بتطبيقه. وبناءً على هذا التفسير التطبيقيِّ، فالقاضي لا يحوِّل المُتَّهم “بريئًا” أو “مذنبًا”، لكن عندما يطرق بالمطرقة ويعلنه “مذنبًا” أو “غير مذنب”، فإنَّ النظام القانونيَّ بأكمله يتوجَّه ويعامل الشخص على هذا الأساس. إنَّ القاضي الذي على المنصَّة وأستاذ القانون في قاعة الدرس قد يستخدمان العبارات والصيغ عينها عند تفسير قانون ما أو تقديم حكمهما في قضيَّةٍ ما. لكنَّ أحكام القاضي مُلزِمة. فالكلمات “مذنب” أو “أعلنكما زوجًا وزوجةً” نافذةٌ، لأنَّها مدعومة بسلطة الحكومة. إنَّها تصدر أمرًا ما.

وبالمثل، فبفضل مفاتيح ملكوت السماوات، الكنائس لا “تصنع” الإنجيل، أو “تجعل” الناس مؤمنين. ولكنَّها تمتلك سلطة لا يمتلكها المسيحيُّ الفرد، وهي القدرة على تمثيل ملكوت المسيح بالاعتراف إلهيًّا بالأشخاص أعضاءً في الكنيسة، أو بقطعهم عنها. إنَّها تمثِّل كتابيًّا المسيح الجالس في السماوات.

… قاصدًا تعاونهما منفصلين…

الآن، إذا وضعنا مؤسَّسات الكنيسة والدولة جنبًا إلى جنب، فماذا سنقول عن علاقتهما؟ بادئ ذي بدء، ينبغي للمؤسَّستين أن تظلاَّ “منفصلتين”، أي أنَّه لا ينبغي لأيٍّ منهما ممارسة السلطة التي منحها الله لكليهما على الأخرى. فليس للرعاة تطبيق السيف. أو للرؤساء ممارسة سلطة الحِلِّ والربط. ففي العموم، تأتي هاتان السلطتان المنفصلتان بحقوق قضائيَّة أو نطاقات أعمال منفصلة. فلا ينبغي للكنائس في العموم الخوض في تعقيدات سياسات التجارة، في حين لا ينبغي لمجلس النوَّاب تقديم المشورة بشأن أفضل ترجمات الكتاب المقدَّس أو من يُستَقبل ليكون عضوًا. لا أحد يريد أن يتَّخذ رئيس الدولة قرارات بشأن المعموديَّات.

ولهذه الأسباب، كان لزامًا على الإمبراطور قسطنطين ألاَّ يتدخَّل في مداولات مجمع نيقية بشأن عقيدة الثالوث، على الأقلِّ لكونه إمبراطورًا. وذلك أنَّ مهمَّة الحكم على العقيدة تقع على عاتق حاملي المفاتيح، وليس الحكومة. وبالمثل، ليس من حقِّ الحكومة إلزام المنظَّمات غير الحكوميَّة، لا سيَّما الكنائس، بالاستعداد لتوظيف المثليِّين جنسيًّا، كما زعم أحد المرشَّحين لرئاسة الولايات المتَّحدة مؤخَّرًا. كما أنَّ مهمَّة اختيار معلِّمي العقيدة (القساوسة) من مسؤوليَّة حاملي المفاتيح، وليس الحكومة.

وفي المقابل، نجد أنَّه في أوقات قد تعدَّت الكنائس على عمل الحكومات. على سبيل المثال، لم يحقَّ لجون كالفن المشاركة في محاكمة سيرفيتوس بتهمة الهرطقة. ولا يجب السماح لأساتذة اللاهوت بحرمان أطفالهم من الرعاية الطبِّيَّة بامتطاء دافع تحت مظلَّة “الحرِّيَّة الدينيَّة”. لقد سلَّم الله الحكومةَ سُلطة حماية أنفس مواطنيها -“كلٌّ من يسفك دم الإنسان”- ومَنْعها من القيام بذلك هو اغتصاب للسيف. وينبغي للوعَّاظ الإنجيليِّين التريُّث وعدم القفز إلى تناول قضايا السياسة العامَّة ما لم تكن هذه القضايا صريحة في الكتاب المقدَّس أو واضحة “بسبب العواقب الصالحة والضروريَّة”، على حدِّ تعبير إقرار إيمان وستمنستر.

بإيجاز، يخلو الكتاب المقدَّس من أيِّ شيءٍ يصوِّر زواج الكنيسة والدولة الذي ميَّز العالمَ الغربيَّ منذ القرن الرابع حتَّى الثورة الأمريكيَّة في ما يسمَّى “المسيحيَّانيَّة” أو “تسوية قسطنطين”. بموجب هذه التسوية، حكم الإمبراطور والبابا أو الملك ورئيس الأساقفة معًا إمبراطوريَّة أو أمَّة “مسيحيَّة”.2 لقد اعتمدت الحجج الكتابية لتلك المسيحيَّانيَّة بقوَّة على العهد الموسويِّ أو الداوديِّ أو الجديد، الذي أعطاه الله صراحةً لشعبه خاصَّته. كان ينبغي لهؤلاء الحكَّام المسيحيِّين أن ينظروا بدلاً من ذلك إلى العهد النوحيِّ، الذي أعطاه الله للبشريَّة جمعاء. عهد يقدِّم سلطة قضائيَّة أضيق في محدوديَّتها. لذلك قد يقول المرء إنَّ الجميع من قسطنطين إلى شارلمان إلى قضاة جنيف في عهد كالفن إلى هنري الثامن التقطوا العهد الكتابيَّ الخطأ لتسلُّطهم بالسيف.

ومع ذلك، فإنَّ اختصاصات الكنيسة والدولة متداخلة. فعندما قتل الإمبراطور ثيؤدوسيوس سبعة آلاف من أهل تسالونيكي ردًّا على اغتيال ضابطٍ عسكريٍّ، ربَّما كان الأسقف أمبروز محقًّا تمامًا في طرد وقطع “عضو الكنيسة” ثيؤدوسيوس بسبب تجبُّره وظلمه بصفته “الإمبراطور” في أداء وظيفته المتمثِّلة في استخدام السيف. وبالمثل، نثني على أولئك الأساقفة الكاثوليك الذين رفضوا تقديم العشاء الربَّانيِّ للسيناتورين إدوارد كينيدي وجون بايدن لدعمهما النشط للإجهاض.

وعلى المنوال ذاته، تمتلك الحكومة كامل الحقِّ في مقاضاة أيِّ قسٍّ أو كنيسة تنتهك القانون وتؤذي الناس، وكذلك مع الكنيسة التي تتهرَّب من دفع ضرائب الأملاك على ممتلكاتها أو التي لم تبلغ أو تستَّرت على حالات إساءة معاملة الأطفال.

يتمثَّل التحدِّي اليوم في أنَّ غالبيَّة الناس، ولا سيَّما غالبيَّة المسيحيِّين، يخفقون في فهم الفصل بين الكنيسة والدولة. إذ يتعاملون مع هذا الفصل على أساس أنَّه يتعلَّق بلبنات الأفكار، وكأنَّهم يقولون إنَّ أيَّ فكرة تنشأ في دين أيِّ شخصٍ، لا ينبغي لنا طرحها في المجال العامِّ ونفرضها على الآخرين. وعلى هذا فإنَّ غير المسيحيِّ يقول للمسيحيِّ: “إنَّ هذه الفكرة تنبع من دينك. فلا يمكنك فرضها عليَّ”. فمن ثمَّ يتماهى المسيحيُّ مع حجَّة غير المسيحيِّ، لأنَّه نشأ في ثقافة فرديَّة وفشل في إدراك التمييز بين المسيحيِّ الفرد والكنيسة المؤسَّسيَّة الحاملة لمفاتيح الحِلِّ والربط. في الأخير، إنَّ الفصل بين الكنيسة والدولة لا ينطبق على المؤمنين الأفراد، إنَّما على الكنائس الممارسة لسلطتها. فضلاً عن إنَّ المسيحيِّين وغير المسيحيِّين ضمن هذا السياق يتجاهلون حقيقة أنَّ كلَّ فكرة وكلَّ ادِّعاء بالعدالة متأصِّل في دين أيِّ شخصٍ أو عبادته. كما يتجاهلون حقيقة أنَّ غير المسيحيِّين عندما يتحدَّثون عن الفصل بين الكنيسة والدولة، يعنون ويقصدون فصل الدولة عن كنيسة كلِّ شخصٍ آخر، وليس كنيستهم الخاصَّة. يحلو لهم أنَّهم بلا كنيسة، وتغمرهم السعادة بفرض كلِّ وثنيَّتهم على الدولة. ولصالحهم للأسف أنَّ لا أحد يتحدَّث مطلقًا عن الفصل بين الوثنيَّة والدولة.

وللمفارقة، إنَّهم المؤمنين الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس الذين لديهم أسباب إيمانيَّة لعدم فرض دينهم بالكامل على مختلف أطياف المجال العامِّ. صحيح أنَّ المؤمنين سوف يجادلون لصالح ما نعتقد أنَّ الله نفسه فرضه على كلِّ البشر عندما أرسى سلطة الحكومات، كما حدث عندما جرَّمَ القتل أو السرقة. لكن لا، فنحن لا نملك لا السلطة أو الإمكانيَّة على تجريم كلِّ ما يعدُّه الكتاب المقدَّس خطيَّة أو إقامة مؤمنين حقيقيِّين للربِّ يسوع بالسيف. إنَّ إيماننا يتميَّز بالحدِّ من نفسه والعِفَّة علنًا. أمَّا آلهة العلمانيَّة فهي المستبيحة التي لا تفرض حدودًا على نفسها. ويفتقر دينهم إلى ما يعفِّفهم عن فرض إيمانهم بالكامل على مواطني الأمَّة. وهم يفعلون ذلك من خلال التشريع والتعليم والسوق.

بإيجازٍ، إنَّ أمر فصل الكنيسة عن الدولة لا يتعلَّق بلبنة الآراء. ولا يعني هذا أنَّنا لا “نفرض” ديننا على الآخرين أبدًا، إذ إنَّ كلَّ قانون يؤسِّس لدين شخصٍ ما، حتَّى القانون ضدَّ القتل. (وللأسف، يتَّفق معظم آلهة الأرض على هذا القانون تحديدًا). بل إنَّ العقيدة الكتابيَّة حيال فصل الكنيسة عن الدولة مرتبطة بالأكثر بالسلطة القضائيَّة. وتعترف بأنَّ الله أعطى نوعًا من السلطة للحكومات (السيف) ونوعًا آخر للكنائس (مفاتيح الحِلِّ والربط)، ولا ينبغي لأيٍّ منهما أن يتعدَّى على الآخر.

إنَّ الصياغة الدقيقة للتعديل الأوَّل في دستور الولايات المتَّحدة تحقِّق توازنًا مناسبًا كثيرًا. فبالإضافة إلى ضمان “الممارسة الحرَّة” للعقيدة، ينصُّ التعديل على أنَّ “الكونغرس لا يجوز له أن يصدر أيَّ قانونٍ يتعلَّق بتأسيس دين”. وهو لا يقول بشكلٍ غير مبالٍ “لا يجوز للكونجرس أن يؤسِّس دينًا”، لأنَّ كلَّ قانون يفعل ذلك فعليًّا. وهذه الإشارة إلى “تأسيس” الدين تقرُّ على نحوٍ غير مباشرٍ ولكن مفيد بالتمييز المذكور أعلاه بين المؤمن ومؤسَّسة المؤمنين، أي الكنيسة. فالكونجرس لا يملك مفاتيح هذه المؤسَّسة. ولا يملك تنظيم أتباع أيِّ دينٍ، وإخبارهم بهويَّتهم أو بما يجب أن يؤمنوا به.

…تعاونهما…

عندما نتأمَّل فصل الكنيسة من منظورٍ كتابيٍّ، نكتشف شيئًا مثيرًا للاهتمام؛ إنَّه يرتكز على أساسٍ مهمٍّ من التعاون، على الأقلِّ كما يقصد الله. فهو يقصد أن يقوما بأشياء مختلفة، بل حتَّى أن يراقبا بعضهما بعضًا عند الضرورة، ولكنَّ كلَّ هذا يفترض أنَّ كلاًّ منهما يعمل نحو تحقيق غاياته. ويتعيَّن على كلٍّ منهما العمل على إرساء استقامته، كلٌّ من جانبه. ويتعيَّن على الحكومات تحقيق هذا ضمن مسار رفيع من الحماية. ويتعيَّن على الكنائس أن تفعل ذلك ضمن مسار أوسع من الكمال. ومع ذلك، لا يحمل أيٌّ منهما إذنًا من الله بالإدانة بالصواب والخطأ بحسب نسخة إلهٍ آخر.

تأمَّل مرَّة أخرى اليوم الأخير والسؤال الذي سيطرحه الربُّ يسوع على كلِّ إنسان: “هل عملتَ حسب برِّي؟” يقدِّم الرسول يوحنَّا لمحةً عن كيف سيكون ذلك اليوم لكلِّ مَن تبنَّى معايير البرِّ الخاصَّة به وليس معايير الله: “وَمُلُوكُ الْأَرْضِ وَالْعُظَمَاءُ وَالْأَغْنِيَاءُ وَالْأُمَرَاءُ وَالْأَقْوِيَاءُ وَكُلُّ عَبْدٍ وَكُلُّ حُرٍّ، أَخْفَوْا أَنْفُسَهُمْ فِي الْمَغَايِرِ وَفِي صُخُورِ الْجِبَالِ، وَهُمْ يَقُولُونَ لِلْجِبَالِ وَالصُّخُورِ: «اسْقُطِي عَلَيْنَا وَأَخْفِينَا عَنْ وَجْهِ الْجَالِسِ عَلَى الْعَرْشِ وَعَنْ غَضَبِ الْخَرُوفِ، لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ يَوْمُ غَضَبِهِ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَسْتَطِيعُ الْوُقُوفَ؟»” (رؤيا 6: 15-17).

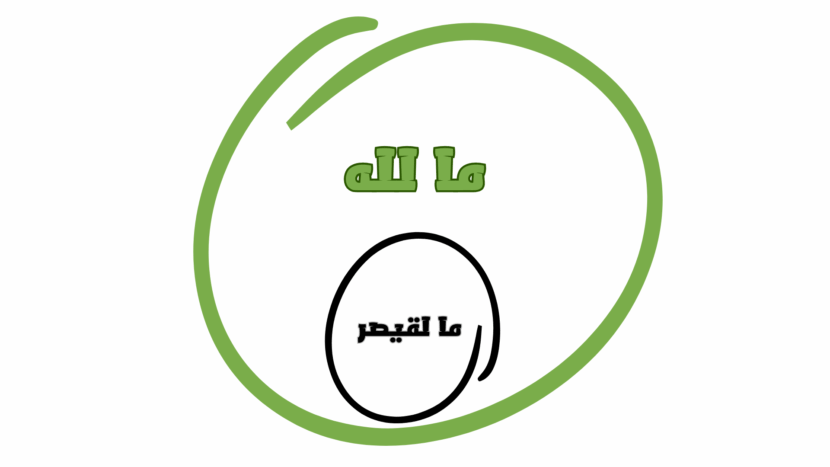

سوف يُحَمِّل الله كلَّ حاكمٍ وقائدٍ، وكلَّ إنسانٍ في كلِّ مستوى في التسلسل الهرميِّ السياسيِّ، من العبد إلى الحرِّ، المسؤوليَّةَ بحسب معايير برِّه. ولكن في أحيانٍ كثيرة يفسِّر المؤمنون كلمات الربِّ يسوع عن إعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله وكأنَّ قيصر خارج نطاق سلطة الله. فهم يتصوَّرون دائرتين منفصلتين، واحدة لأمور قيصر وأخرى لأمور الله.

ولكنَّ سياق هذه الآيات يستأهل التدقيق. فقد سأل الربُّ يسوع من كانت صورته على العملة. فأجاب الناس: “صورة قيصر”. ورغم هذا فإنَّ كلَّ فردٍ من جمهور الربِّ يسوع اليهوديِّ كان حتمًا يؤمن بأنَّ قيصر نفسه خُلِق على صورة الله. والحقيقة أنَّ ما عرضه الربُّ يسوع كان دائرة كبيرة بداخلها دائرة أصغر:

وهذا يُعَدُّ السبب الذي دفع الربَّ يسوع إلى أن يقول لبيلاطس لاحقًا: “لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَيَّ سُلْطَانٌ الْبَتَّةَ، لَوْ لَمْ تَكُنْ قَدْ أُعْطِيتَ مِنْ فَوْقُ” (يوحنَّا 19: 11). لقد أراد الله أن يقوم قيصر -وكلُّ حكومة في تاريخ العالم- بوظيفته في طاعةٍ، وليس في تمرُّدٍ. فما من طريقٍ ثالث. ومثاليًّا، سوف تتعاون الكنيسة والدولة، لا يتقاتلن دومًا.

إنَّ الفهم الصحيح للتعاون الذي أراده الله بين الكنائس والحكومة يتطلَّب تعريفًا أكثر دقَّة لاختصاصاتهما الموضوعة إلهيًّا. لقد وضع مارتن لوثر، وجون لوك من بعده، مفهوم الشخص الداخليِّ والخارجيِّ، ثمَّ خصَّصا الشخص الداخليَّ للكنيسة والشخص الخارجيَّ للحكومة. لكن تكمن مشكلة هذا التقسيم في أنَّ الكنائس لا بُدَّ أن تستخدم مفاتيح الملكوت على أساس المعتقدات الداخليَّة والأفعال الخارجيَّة، كما حدث عندما طردت الكنيسة الرجل الذي هجر زوجته وهو لا يزال مؤمنًا. كذلك الحكومات لا بُدَّ أن تضع في اعتبارها كلاًّ مِمَّا يُسمَّى بالداخل والخارج للشخص، كما حدث عندما ميَّزت بعدلٍ بين القتل غير العمد والقتل العمد.

لقد حاول جون كالفن ومن تبعه رسم خطٍّ فاصلٍ بين ما يُسمَّى بالعالم “السياسيِّ” والعالم “الروحيِّ”. والمشكلة في هذا هي أنَّ سياساتنا تستند دومًا إلى الالتزامات الدينيَّة، والالتزامات الدينيَّة ليست غير مبالية سياسيًّا إنَّما تحمل مطالب سياسيَّة.

إذًا كيف نصف تقسيم العمل في الكتاب المقدَّس؟ أعتقد أنَّ تقسيم العمل بين دهرين أفضل من تقسيم عمل الكنيسة والحكومة بين مملكتين. تنتمي مؤسَّسات الحكومة والأسرة إلى دهر الخليقة الحاليِّ. إنَّها تخدم كلَّ البشر الذين وطؤوا الأرض. أمَّا الكنيسة ومسؤولوها فينتمون إلى دهر الخليقة الجديدة، التي بدأت في يوم الخمسين وتضمُّ كلَّ مَن ولدوا ثانيةً.

ذكر العهد الجديد التمييز بين الشخص الداخليِّ والخارجيِّ ذِكرًا عابرًا في (2 كورنثوس 4: 16). لكنَّه اعتمد بالأكثر على التمييز بين “الإنسان العتيق” و”الإنسان الجديد” -أو الحياة بالجسد مقابل الحياة بالروح. إنَّه لا يقارن بين الدنيويِّ والمقدَّس، بل بين الزمنيِّ والأبديِّ. إنَّ دهر هذا العالم ورؤساءَه يزولان؛ أمَّا الآتي وملكه لن يزولا. ويظلُّ إنسان عتيق هذا الدهر تحت قوى العالم والجسد والشيطان (أفسس 2: 1-3)، بينما الإنسان الجديد في الدهر الآتي يسلك بالروح. فحتمًا تعتمد مؤسَّسات الدهر الحاضر على السلطة القسريَّة، سواء كانت عصًا أو سيفًا. أمَّا مؤسَّسات الدهر الآتي تعتمد على عمل الروح القدس الساكن داخليًّا، وكلمة الله، وسلطان مفاتيح الحِلِّ والربط.

ما ينبغي لنا إدراكه أنَّ عصر الخليقة والخليقة الجديدة متداخلان في الزمان الحاضر. إذ ينشطان في آنٍ. فالشخص بأكمله (الداخليُّ والخارجيُّ، الروحيُّ والسياسيُّ) يعيش داخل الهياكل المؤسَّسيَّة الشرعيَّة -الساقطة كذلك- للخليقة (الأسرة والدولة). وإنَّ المولود ثانيةً بأكمله (الداخليُّ والخارجيُّ، الروحيُّ والسياسيُّ) يعيش بقوَّة الروح داخل الهياكل المؤسَّسية للخليقة الجديدة (الكنيسة والشيوخ المعيَّنون). والواقع أنَّ هذين العصرين يتحرَّكان في آنٍ في الزمان الحاضر، فلذا نرى مؤمني الكنائس يستخدمون سلطة مفاتيح الحِلِّ والربط بالتقوى وبالإثم في آنٍ، ونرى المؤمنين في المناصب الحكوميَّة يستلُّون السيف بالتقوى وبالإثم في آنٍ كذلك. فنحن “مبرَّرون وخاطئون في آنٍ”، كما قال لوثر. فالمؤمنون في حاجة إلى الكنيسة والدولة معًا.

بإيجازٍ غير مُخِلٍّ، تعمل الحكومات على حماية زمن الخليقة الحاضر، بينما تعمل الكنائس على إعلان دهر الخليقة الجديدة وتقديمها. فالله يريد أن تخدم مؤسَّسات كلا الدهرين بعضهما بعضًا، على الأقلِّ حتَّى عودته، وانتهاء هذا الدهر الحاضر، واكتمال الكرازة بالدهر الآتي. حينها، ستزول مؤسَّسات هذا الدهر الحاضر أو على الأقلِّ ستتحوَّل إلى ما يفوق تصوُّرنا (انظر متَّى 17: 24-27؛ متَّى 22: 30). ومع ذلك، في الزمان الحاضر، الدولة قائمة لتوفير منصَّة لعمل الكنيسة عن الفداء، في حين عملها المتمثِّل في البرِّ والعدلِ يعمل شاهدًا نبويًّا من أجل الدولة. وبقدر ما يتصرَّف المسيحيُّون باستقامة في أيٍّ من المكانين، فإنَّهم يقدِّمون لغير المسيحيِّين نموذجًا لكيفيَّة تصرُّفهم هم أيضًا في الحياة وفي الحكومة.

عندما يسلك كلٌّ من الكنيسة والدولة وفقًا للعدالة والاستقامة، فإنَّهما يؤكِّدان ويعزِّزان بعضهما بعضًا في مواقع تتداخلهما. ويبنيان على ذلك تعاونهما.

… نحو قصد عبادته الأسمى

في النهاية، تخدم الحكومات والكنائس قصد الله المتمثِّل في دعوة كلِّ البشر إلى عبادته، الأولى على نحوٍ غير مباشر والثانية مباشرة. إنَّ عمل الحكومة مكوِّنٌ أساسيٌّ لرسالة الكنيسة والخلاص، تمامًا كما أنَّ تعلُّم القراءة شرطٌ أساسيٌّ لقراءة الكتاب المقدَّس. إنَّ منصَّات النعمة العامَّة تهدف إلى خدمة مقاصد النعمة الخاصَّة.

في الواقع، هذا هو ما نقرأه في الكتاب المقدَّس. أوَّلاً، منح الله ميثاقًا للحكومات. ثمَّ دعا إبراهيم للخروج من أور. إذ يتقدَّم محتوى الأصحاح 9 الأصحاح 12 من السفرِ لسببٍ. تمامًا كما وعد الله بغمد سلاحه وعدم إفناء الأرض بالطوفان ثانيًا، فإنَّه قد عنى بالحكومات إرساء السلام والأمان اللازمين لبدء قصَّة الفداء.

يؤكِّد بولس هذه الفكرة. في أعمال الرسل 17، يخبرنا أنَّ الله وضع حدودًا للأمم “لِكَيْ يَطْلُبُوا اللهَ لَعَلَّهُمْ يَتَلَمَّسُونَهُ فَيَجِدُوهُ” (آية 27). في 1 تيموثاوس 2، يخبرنا أن نصلِّي من أجل الملوك والسلطات حتَّى نعيش حياة سالمة ترضي الله، “الَّذِي يُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ يَخْلُصُونَ، وَإِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ يُقْبِلُونَ” (آية 4).

إنَّ الحكومات قائمة قصدًا لخدمة مقاصد العبادة. فالناس بحاجة إلى الذهاب إلى الكنيسة سيرًا على الأقدام شاعرين بالأمان والطمأنينة. إنَّ عمل الحكومة توفير لهم هذا. إنَّ حماية الحرِّيَّة الدينيَّة لا تخدم المسيحيِّين وحدهم، إنَّما تخدم الجميع.

بالتأكيد إنَّ السرد الكتابيَّ عن الحكومات والسُلطات يقدِّم للمؤمنين أسبابًا للإحباط والتشجيع في آنٍ. فقد عملت بعض الحكومات والسُلطات في الكتاب المقدَّس على حماية شعب الله مثل أبيمالك، وفرعون يوسف، ونبوخذناصَّر، وكورش، والوالي الرومانيِّ فستوس. ومع ذلك، سعت العديد من الحكومات والسُلطات إلى افتراس شعب الله مثل فرعون موسى، وسنحاريب، وبيلاطس، والوحش في سفر الرؤيا. ورسالة رومية 13 تسمِّي السلاطين بالخدَّام؛ ويسمِّيهم المزمور 2 بالمتآمرين. فمعظم السُلطات منها الصالح ومنها الشرِّير.

لذلك، لا ينبغي للمؤمنين تعليق آمال كبيرة على الحكومة، ولكن لا ينبغي لهم أن يستسلموا لها أيضًا. فالكنائس تحتاج إلى حكومات صالحة. إذ تمكنها -أي الكنائس- من القيام بعملها في سلام.

قد تتحوَّل الثقافة ومؤسَّساتها السياسيَّة ضدَّ المسيحيَّة، ولكن ينبغي للمؤمنين الجدُّ في إحداث تأثيرٍ ما دامت الفرصة سانحة لهم. وقد تسوء الأمور. يكفي أن تسأل المؤمنين في الصين أو إيران.

لمن أعطي صوتي؟

ربَّما يمكننا تلخيص هذه المقالة بأكملها من خلال الإجابة عن هذا السؤال: من الذي ينبغي للمؤمنين أن يصوِّتوا له في الانتخابات المقبلة؟

على المؤمنين التصويت للمرشَّح، أو الحزب، أو التشريع، أو إجراءات الاقتراع برؤية محدودة ولكن واضحة لما فوَّض الله الحكومة وأمرها بفعله: ممارسة الحكم وإقامة العدل؛ وإرساء السلام والنظام والازدهار؛ والحرص على حماية حرِّيَّة الناس وعدم إعاقة وصولهم إلى معرفة الله والفداء.

إنَّنا لا نريد حكومة تعتقد أنَّها قادرة على تقديم الفداء، بل نريد حكومة تنظر إلى عملها باعتباره شرطًا مسبَّقًا للفداء لكلِّ مواطنيها. حكومة تُعَبِّد الطُرق حتَّى تتمكَّن من القيادة إلى الكنيسة؛ وتحمي الأجنَّة حتَّى يحيوا ويسمعوا الإنجيل؛ وتتمسَّك بسياسات الإقراض والإسكان العادلة حتَّى تتمكَّن من امتلاك منزل وتقديم الضيافة لغير المؤمنين؛ وتعمل على التعليم حتَّى تتمكَّن من قراءة الكتاب المقدَّس وتعليمه لأطفالك؛ وتعامل جميع الناس والأعراق على قدم المساواة حتَّى يتمكَّن المسيحيُّون من الانضمام إلى الكنائس نفسها وتقديم صورة لتنوُّع السماء؛ وتحمي الزواج والأسرة حتَّى يتمكَّن الأزواج والزوجات من تقديم مثال لمحبَّة المسيح للكنيسة؛ وتضبط الشوارع حتَّى تتمكَّن من التجمُّع ككنائس من دون مضايقة وكسب عيش شريف حتَّى تتمكَّن من التبرُّع بأموالك لعمل الله. قد لا تتَّفق مع الرأي القائل بأنَّ الحكومة تتدخَّل في أيٍّ من هذه الأمثلة. ولكن ما أريدك أن تراه وتتبنَّاه هو التشابك، أي أنَّ الحكومة تنفِّذ سُلطاتها لإرساء السلام والنظام والرخاء حتَّى تتمكَّن الكنيسة من القيام بما يدعوها الله إليه.